La rivalidad se había cocinado a fuego lento desde que en 2001, en la final del torneo de Viña del Mar, en Chile, ambos buscaban su primer título profesional del nivel ATP –otra vez juntos un día inolvidable–, y Guillermo Coria le ganó con lo justo (4-6, 6-2 y 7-5) y le estampó con grandes ademanes el coreográfico festejo del por entonces goleador de River, el Matador Salas, en la cara, amén de otros gestos tribuneros y gritos de aliento desaforados durante el partido.

Una semana después, con la sangre en el ojo, Gastón Gaudio le dio el vuelto en Buenos Aires, ganándole en cuartos de final en dos sets y festejándole con un bailecito tropical 'in your face' mientras el otro lo esperaba en la red para darle la mano, puesta en escena que continuó con el ganador en cueros revoleando la bandera de Independiente a todo el público; un festejo absolutamente desproporcionado para una victoria en cuartos de final. Un rato después, el Mago subió la apuesta: declaró que Gaudio había hecho “bastantes cosas para sacarme del partido y volverme loco”, y que eso en realidad le daba la pauta de cómo lo respetaba. Gaudio replicó que lo había hecho porque en ese partido había “motivaciones distintas”. Los opuestos funcionaban perfectos para la prensa. Uno elegía como su ídolo ante los periodistas a Daniel Garnero, el displicente y eterno boceto de crack de Independiente, en las antípodas de la elección del otro, un goleador de calibre mundialista como el chileno Salas. Coria nos decía que era un ganador, y Gaudio, más indolente, que era un lírico y amante del buen juego, que se situaba más allá del triunfo a cualquier costo, contrafiguras útiles para las dicotomías simplistas del periodismo deportivo argentino.

Al año siguiente, en 2002, Coria lo retribuyó con el mismo bailecito en la cara cuando le ganó en la semifinal de Buenos Aires. Así estuvieron todos esos meses, paseando sus cuitas por todo el mundo, fermentando diferencias, con declaraciones teledirigidas de un entorno hacia el otro. Hasta que se volvieron a encontrar en una cancha en las semifinales del Masters Series de Hamburgo en 2003, donde, estando en sets iguales, Coria pidió asistencia al fisioterapeuta de la ATP por calambres. Luego de un tratamiento relámpago, ese tipo que estaba para retirarse en muletas de la cancha salió mejor que nunca y ganó 6-0 el set decisivo. Cuando lo vio acercarse en una pierna para saludarlo en la red tras el punto final, Gaudio lo miró hecho una furia por lo que consideraba una actuación ventajera para cortarle el momentum y, ante una mirada de Coria, agregó enseguida: “¿Qué te pasa, pendejo de mierda? No me mires así porque te cago a trompadas, gil”. Promesa que estuvo a punto de cumplir minutos después en el vestuario, cuando Coria atravesó la puerta corrediza que los separaba. Sin mediar palabra, Gastón lo agarró del cuello y lo colgó como a un sobretodo de la pared, mientras su hermano Diego lo insultaba y hacía cola para pegarle.

Alberto Luli Mancini, entrenador de Coria, y Jorge Trevisán, su preparador físico, tuvieron que intervenir para separarlos. Este incidente caldeó los ánimos de un modo irreversible, con un Gaudio chicanero, verborrágico y poco maquillador echando leña al fuego cada vez que tenía un minuto libre. Del lado de Coria, las respuestas no eran directas, se veían en los hechos: alejarse aún más del grupo de Copa Davis, encerrarse como un caracol en su propia casa, aplicarse exclusivamente en su objetivo de ser el mejor. Eso es lo que se había podido ver sobre el escenario y en los torneos. La competencia fuerte y el choque de estilos.

Lo que no llegaba a verse era la incomodidad de Gaudio por la irrupción soberbia de Coria como campeón hiperindividualista, ermitaño y predestinado en la escena del tenis argentino; la disputa entre ambos por el rubro del jugador talentoso; la contemplación algo envidiosa de Coria por esa forma de ser tan entradora y descontracturada de Gaudio, incluidos su estilo y el éxito con las mujeres famosas. Los separaba en ese junio de París, también, un entrenador, Franco Davin, quien años antes había terminado muy mal con Coria, a tal punto que hoy en día ambos esquivan hablar del tema, y que en esa final era el coach de Gaudio.

Porteño sobrador contra pibe del interior, urbano contra el pueblo, futbolero contra ex rugbier. Blanco para uno y negro para el otro en casi todos los casilleros. Y la Copa Davis, tan cara a los sentimientos del hincha de tenis y a los conventillos domésticos, también los revelaba muy opuestos. Gaudio brillaba en la Davis y la amaba mientras penaba en el circuito por sus inconsistencias emocionales. El compromiso de equipo lo motivaba mucho más que la causa personal. Coria, en cambio, escaló en el circuito profesional en dos patadas y, por hache o por be, por sanciones o malestares, fue postergando el debut copero. Gaudio, además, era el único que exteriorizaba y combatía los aires de Coria.

A toda aquella generación de jugadores les molestaba Coria: el elegido, el único que decía que quería ser número uno, esa cosa de ganar a cualquier precio e incluso ventajeando a los colegas, una tremenda fortaleza mental para competir y un aire de “córranse de ahí que acá viene el mejor”. Pero nadie lo enfrentaba, lo llevaba al plano mediático y lo exponía como Gaudio, un especialista en transpirar públicamente sus cuitas sin reservarse nada.

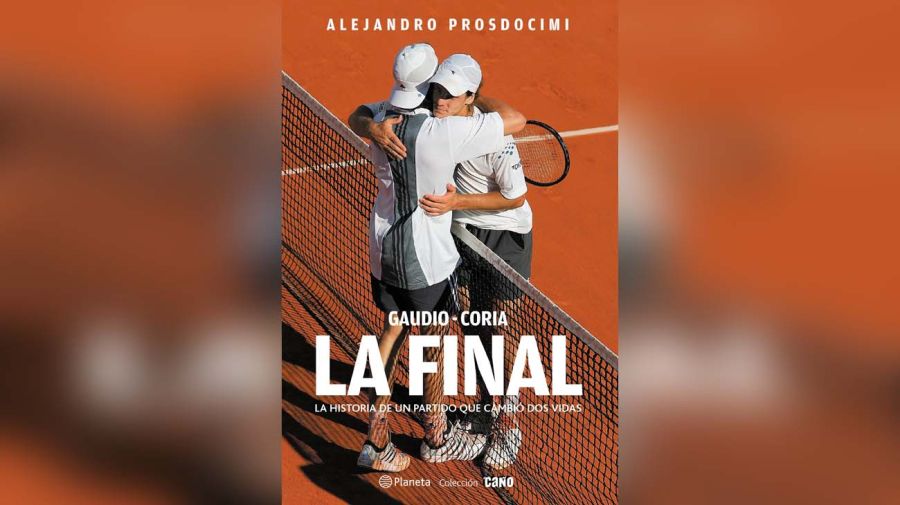

Esta no es solo la historia de un partido, sino además la historia de lo que puede dejar un partido. La final, decíamos, nos habla crudamente de algo que los argentinos sabemos hacer con las grandes cosas mejor que nadie: arruinarlas por quererlas demasiado. Una tonelada de exigencias, un golpe artero, más ganas de celebrar una gran catástrofe que una victoria sin grandes eventualidades, un ego que sabotea el trabajo en equipo, un complot mundial que nos persigue para evitar que el mundo se postre ante el talento criollo. Excusas exacerbadas por una supuesta pasión que también funciona como coartada para ejercer el vandalismo. Sin ir muy lejos, a este mismo libro en algún sentido lo construyen y lo justifican el morbo, el defecto, la anomalía del partido, y no solamente sus pasajes virtuosos.

Tener un campeón de Roland Garros después de Guillermo Vilas fue un acontecimiento único, pero no fue suficiente. Había que matar dos pájaros de un match point: con la misma última pelota veíamos nacer a un nuevo campeón y, acaso, morir a otro. Nació el que nunca terminó de creer que podía serlo, y comenzó la agonía del predestinado. La final fue también una tragedia. Para Coria, claro, se rompió algo. Una magia, un hechizo, un brillo en la mirada, una voluntad supersónica que lo transportaba hacia el número uno. Se alteró ese escrito sobre un destino ganador y comenzó a frustrarse una de las carreras más promisorias de la historia del tenis argentino. A Gaudio, el torneo lo convirtió en un astronauta del tenis, lo corrió de la imagen del talentoso frágil e hipersensible de arrebatos líricos pero incapaz de ganar algo grande en un deporte de tipos duros de la cabeza, y lo pasó al museo acaso como el campeón más transparente y humanizado. O el menos almidonado por los guiones del marketing deportivo. Sin embargo, y por curioso que parezca, esta final de algún modo lo embalsamó dentro de su propio personaje. El sensible empezó a ganarle al tenista: un canchero ciclotímico, siempre de vuelta de todo, pero campeón al fin.

Rafa Nadal: "No me gustaría viajar hoy a Nueva York para jugar un torneo de tenis"

Rafa Nadal: "No me gustaría viajar hoy a Nueva York para jugar un torneo de tenis"

Del Potro se quedó sin entrenador pero seguirá con su recuperación

Del Potro se quedó sin entrenador pero seguirá con su recuperación

Guillermo Pérez Roldán reveló el calvario que le hizo vivir su padre: "Ganar un partido era un alivio"

Guillermo Pérez Roldán reveló el calvario que le hizo vivir su padre: "Ganar un partido era un alivio"

A Gaudio lo acusaron de violar la cuarentena y se descargó contra un policía

A Gaudio lo acusaron de violar la cuarentena y se descargó contra un policía